|

1.日吉社の構成

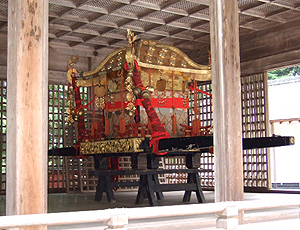

平家物語の話に入る前に、平家物語「願立」の舞台である日吉社を一通り眺めておこう。日吉社は滋賀県坂本に鎮座し、上七社、中七社、下七社の合計二十一の社で構成されている。山王権現は明治の神仏分離令以前は比叡山延暦寺の地主神として尊崇されたため、天台寺院の守り神として日本各地に勧請され、全国に三千八百程の末社を有する巨大神社群の頂点にある。 社殿の構成は性格が異なる西本宮系と東本宮系の二系統の社殿群で構成されている。西本宮系は大宮(現西本宮、祭神大己貴)・聖真子(現宇佐宮、祭神田心姫)・客人(白山宮、祭神菊理姫)の三社殿で構成されている。このうち大宮が日吉社全体の中心となる社で、天智天皇が都を大津に遷した時、大和政権の守り神であった大神神社の大物主(大己貴)を当地へ勧請したものと言われている。聖真子宮は平安初頭の九世紀中頃に豊前の宇佐八幡から勧請され、客人宮は平安中期の十一世紀前半頃に加賀の白山より勧請された。西本宮系の神は、すべて他から勧請された神である。特に大宮は記紀に登場する皇統神話の神として尊重され、日吉社信仰発生の基盤となった古墳群の上に覆い被さるように社殿が配置されている。 東本宮系は八王子山麓の二宮(現東本宮、祭神大山咋和御魂)・十禅師(現樹下社:鴨玉依姫和御魂)と山上の八王子(現牛尾宮、祭神大山咋荒魂)・三宮(現三宮宮、祭神鴨玉依姫荒魂)の四つの社から構成されている。八王子山の山上と麓にそれぞれ夫婦神の荒魂と和御魂が祀られている。八王子と三宮社殿の背後には金大巖と呼ばれる磐座が鎮座し、比叡の山の神の降臨する磐座であった。古事記は『大山咋神、またの名は山末之大主神。この神は近淡海国の日枝(比叡)の山に坐し、また葛野の松尾(松尾大社)に坐して、鳴鏑を用いる神』と記述する。大山咋は比叡の山に居し、時がくると八王子の金大巖に来臨する神であった。アジアからユーラシアにかけて男女のペア神が大洪水に生き残り、世界を創造する神話が伝わっている。伊邪那岐命・伊邪那美命の国造り神話も洪水部分が抜け落ちた世界創造神話と考えることができる。彼らは洪水の後の天の浮き橋に立ち、混沌(洪水の後の海)をかき混ぜ、国産みをするのである。日本・韓国・中国・南アジアの洪水神話はすべて稲作を背景とする農業神・水神・龍蛇神信仰に深い関係がある神話である。東本宮の神々も洪水神話は伝わっていないが、男女二神のペア-であり、農業神・水神・龍蛇神としての神格を持つ古い神々だと考えてよいだろう。これらの神々がいつ祀られはじめたのか、皆目わからないが、神体山や磐座を中核とした信仰であることを考えると、その祭祀は古墳時代に始まると云える。地方一族が祖先神を家の神として住居の近くに祀っていたものが、支配地域を拡大することにより地域神に昇格し、その地方のどの場所からも仰ぐことができる山上に祭祀場所を移し、神体山信仰が成立したと言われている。琵琶湖周辺の神体山は八王子山の他、三上山、伊吹山があり、その地域のシンボルにふさわしい山々である。いずれも滋賀における大規模古墳群の集積地であり、有力豪族の本拠地であった。三上山はヤマトタケルの妃の出身氏族で国造であった近淡海之安の一族が信仰した山である。安は現地名の野洲に通じる。伊吹山の祭主は湖北の坂田郡の息長氏であった。息長帯比売命(神功皇后)を送り出した一族である。しかし、日吉の祭主はよくわかっていない。岡田精司氏は、和邇氏と推測されている。近江地方の古い豪族は、大津の宮造営に協力し、壬申の乱の時、大友王子側についたため、滅ぼされ、七世紀以降の記録が抹消されており、正史に記録が残っていない。 日吉の山王祭は四月の午の日と未の日に行われる東本宮系の祭りに始まる。これは大山咋と鴨玉依姫の男女神が若宮を生む神事で、新たな歳に神が生まれ変わる農耕神特有の「みあれ(reborn)」の神事であり、東本宮系の神々が農業神・水の神であることを裏付けている。祭りの後半の申の日の神事は王都を鎮護する三輪の大己貴神が大和から遷座した様子を再現する湖上神事である。日吉社は王都鎮護の神と山の神=農業神という二つの異なる神々で構成された神社であることを祭りが証明している。 山王権現の「山王」という名は最澄が学んだ唐の天台山の地主神の呼び名である。比叡山に延暦寺の建立が認められ、日本天台宗が開かれると、日吉山王は天台宗の地主神として位置づけられ大宮・二宮・聖真子の山王三聖として信仰された。そのため山王権現は早くから神仏習合が進み、大宮=釈迦如来、二宮=薬師如来、聖真子=阿弥陀如来というように本地垂迹説による神に対する本地仏の割り当てが行われ、二系統のそれぞれ性格の異なった神々が、それぞれの仏の垂迹形を取るという複雑な構成となった。元亀二年(1571)の信長の焼き討ちの後に、復興を目指して作成された日吉社境内の復元絵図には、神々を祀る神殿・祠の間を縫うように七重塔・大師堂・経堂・彼岸所・夏堂・鐘楼といった仏教建物がびっしりと配置されており、教学や儀式の上だけでなく、社殿・伽藍という建築ハードの上でも習合が進んでいたことが見て取れる。平家の時代は、日吉の上七社が成立してまもなくの頃で、天台の守護神として神前読経が行われ、日吉の神輿を山門(延暦寺)の大衆が強訴のため都へ担ぎ出すこともしばしば行われていた時代だった。

|

西本宮系社殿

東本宮系社殿

*Ⅰ-1:景山春樹「神体山」学生社 2001年10月嵯峨 |

|

2.「願立」までのあらすじ

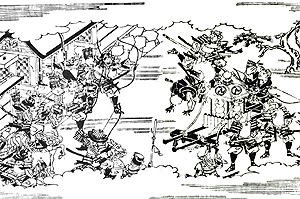

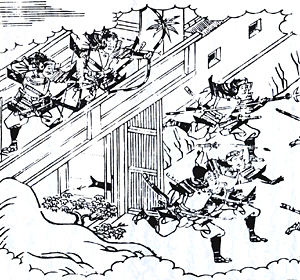

それでは平家物語を読んでいこう。テキストは汲古書院発行の「校訂延慶本平家物語」を用い、それを現代訳する。この本は十二巻で構成されており(現在十一巻だけは未刊)一冊2,000円程度で、比較的入手しやすい。延慶本を用いるのは、①一般的に古体を示しているとされること、②「願立」は大きく分けると法華信仰に影響を受けたグループと、影響を受けなかったグループに分類できるが、そのうち延慶本は影響を受けたグループの筆頭となる本と考えられることが理由である。読んでいく上での段章の呼び方は、基本的にはなじみの多い覚一本の呼び方に従う。 「祇園精舎の鐘の声」で諸行無常・盛者必衰のテーマを提示した平家物語は、「我身栄花」までで「日本秋津島六十六カ国のうち平家知行国は三十余国で、すでに半国を超えている」と平家一門の繁栄の次第を語り、「二代后」「額打論」「清水寺炎上」で後白河法皇と二条天皇の不仲や山門と南都の対立、そうした対立軸の中をたくみに泳ぎ渉る平家の姿を描く。次いで「祇王」や「天下騎合」などで繁栄故の奢りを語り、冒頭の時代状況の設定を完了する。舞台は転換して朝廷の人事問題に絡んで後白河法皇側近達による「鹿谷」での反平家謀議の次第が語られ、「願立」直前の「鵜川軍」で側近のトップ西光の子供達の動向が語られ、時代を取り巻く状況が流動化しつつあることが語られる。 法皇の側近である西光の子、師高は加賀守に任じられたが、弟の師経が目代として任地に赴き、白山の宇河寺で無法な振る舞いをし、事件を起こす。白山大衆は本山である山門(延暦寺)に対し、師高・師経断罪を朝廷に訴えるよう求め、白山神社の神輿を担いで近江の日吉社までおしかける。同情した山門大衆は朝廷に提訴するが、側近の西光に配慮して、後白河法皇に裁可を督促する者は誰もいない。しびれを切らした山門大衆が嗷訴のため、山を下るという風聞が洛中を駆け巡る。強訴発生直前の洛中の騒然とした状況から、「賀茂の水・双六の賽・山法師、是ぞ我が心に叶わぬもの」という白川院の三不如意の言葉に触発される形で、この白山事件より八十年ほど前に起きた「神輿初動座」の物語が挟み込まれる。軍記物語はしばしば、このような唐突な先例説話の挿入を行う。平家編集者は時間軸を無視して、突然白川院の時代の神輿動座事件を「鵜川軍」と「神輿振」の間に挿入する。 「鵜川軍」と時間的に接続する「神輿振」では、山門強訴が実行され、里内裏の閑院の左衛門陣において山門大衆と平重盛軍が激突する事件が語られる。十禪師の神輿に矢が突き刺さり、神人・宮仕が射殺され、多くの衆徒が疵を被り、挙げ句の果てに山門側は神輿を内裏門前に振り捨てて逃げ帰る。神輿振事件の結果、後白河法皇は側近を庇いきれず師高を流罪、師経を禁獄に処して一件落着するが、直後、都の半分を焼失する大火が発生する。「大裡炎上」は方丈記にも記されている大火である。無常観に立脚しクールな視点で大火を記述する鴨長明に対し、平家物語はある者の夢に、比叡山から三千の猿が手に手に松明を点して山から下りてきて家々に火を付けたと語り、大火が神輿振事件に対する山王のお咎めであると状況をあおるような形で大火を語る。「鵜川軍」から「神輿振」「大裡炎上」の展開は、地方での騒動→山門の強訴→武士の防戦→神人・社官の射殺→山門の呪詛→「たたり」の発生という構造を示し、本エッセイの主対象である「願立」と酷似するの構造を持つ物語である。三つの親物語の間に、同じ構造の「願立」という子物語が入れ子状態で挟まれている。その意味では、「願立」が単なる神輿動座の先例説話として挿入されたものとは思われない。それを超える意図のもとに行われたものであることをこれから解き明かして行きたい。 物語はこの後、後白河法皇の山門への報復として天台座主明雲の還俗・流罪が命じられ、山門大衆が明雲を取り返して、朝廷と山門が鋭く対立する事件が語られる。そして、平家による山門追討が実行される直前、鹿ヶ谷の陰謀が発覚し、院の側近である西光、成親らが一網打尽にされる「西光誅」「新大納言被流」へと展開して行く。後白河法皇と二条天皇の親子対立に関しては、着実に乗りきった平家であったが、ここに来て大きな流れが動き始める。「鵜川軍」「願立」「神輿振」はそうした流れの導入口に位置する物語として位置づける事が出来る。

|

*Ⅰ-4:冨倉徳治郎「平家物語全注釈」上巻

|

|

3.「願立」を読む

(1) 堀川院の御代の嘉保元年(1094)、源頼義の子美濃守源義綱が、新しく立券された荘園を取り潰そうとして争いになり、山門の円應という者を殺害する事件が発生した。 (3) 同じく二十五日、大衆は怒りのあまり神輿を根本中堂へ振り上げ、禰宜(友実)を八王子の拝殿に舁き入れて、静信、定学の二人をもって関白殿を呪詛した。「我等が幼い頃よりご奉仕申し上げてきた七社の神達よ、耳をそばだててよくお聞き下さい。山王神人宮仕が射殺されたことはどこまで行っても悔しいことでございます。願わくは後二条関白殿へ鏑矢をお放ち下さい。八王子権現様。」と高らかに敬白文を読み上げた。そのころの説法表白は優れた句を用いた。この神への表白奏上の導師は忠胤僧都が勤めたと聞いている。 (4) 中納言大江匡房様は「師忠の上奏文は、はなはだ神様を侮辱するものだ。これは国を滅ぼす基となるものだ。宇治殿の御世、大衆を扇動した張本人と言うことで頼寿、良円等を流罪にするべきであったところ、著しい山王権現のご託宣があったため、罪を軽減し、山王権現にお詫びした。されば今回のことはいかがあろうか。」と疑問を呈された。 (5) それにしても不思議であったのは、八王子の御殿から鏑矢の音が聞こえ、王城さしてうなりを上げて飛んで行く夢を人々が見たことであった。その朝、関白殿の御所の格子を上げると、ただ今山から取ってきたような露に濡れた樒が一枝立っていたという。なんと恐ろしいことでないか。やがて後二条関白様は、山王権現様のとがめで、重い病を発症されたのである。 (6) 母上の北の政所様は、たいへんお嘆きになり、姿を賤しい者達の様に装い、日吉の社にご参籠され、七日七夜の間ご病気平癒のお祈りをされた。表白された御祈願としては「百番の芝田楽、百番のーツ物、競馬、矢鏑馬、相模、各百番、百座の仁王講、百座の薬師講の開催。一尺2寸(約36cm)の薬師百体、等身大の薬師ならびに釈迦、阿弥陀像各一体の造立供養」をお立てになった。ご心中に他の願いを立てておられたが、お心の内のこととて、どうして我々が知ることができようか。 (7) 不思議なことに、八王子の社にはたくさんの人々が参籠していたが、陸奥よりはるばるやってきた童御子が夜半ごろ、にわかに息絶えたのである。社殿より遠く離れたところへかき出し、祈っていると、程なく生き返り、立ち上がって舞を舞いはじめたので、人々は奇特な思いにとらわれてこれを見守った。半時ばかり舞いを舞った後、山王権現が童御子の体に乗り移り、様々なご託宣をなさったのは、恐ろしいことであった。

「お前達しっかりと聞きなさい。私は天台の教えを守るため、はるかな極楽浄土を捨て、悪に穢れたこの世界に降り立ち、菩薩行を実践し、比叡の麓に住んで久しい。鬼門の凶害を防ぐため激しい嵐の吹きすさぶ嶺に日を送り、天皇の位を守るため雪深い谷で夜を明かしている。そもそも皆の者は知っているだろうか。関白の北の政所が私の前に七日参籠し、様々な立願をした。まず第一の願は「このたび関白殿下の命をお助け下さい。願いをお聞き入れ下されば、八王子の社からこの場所まで回廊を作り、衆徒が参社する時、雨露の難儀を防ぎます。」というものである。この願はまことにありがたいものである。しかし、石山の僧侶が三の山に参籠する間、霜・雪・雨・露に打たれることをものともせず、和光同塵の結縁のため私に近づく者をいとおしく思うので、この願は納受できない。第二は「三千の衆徒に毎年の冬に小袖一着を贈る。」という願で、これまた受けることはできない。なぜなら、夏の暑い盛りには熊手を持ち、汗をぬぐって終日、三大即是の悟りの境地(人間の心の本体・相・作用が、そのまま仏の世界である)をもとめて手を合わせ、雪の降る寒い冬には身も忘れて、夜もすがら天台止観の修行を行い、心を澄ますことをもって、この社に止住する僧侶の修行としているからである。第三願は「生きている限り、月経の穢の期間を除く毎日、都の住まいを捨て、宮籠に交じって、神様へのお勤めをいたしましょう。」というものである。この願いはなんとも愛おしいものである。しかし、大殿の北の政所ほどの人を宮籠のような者と相並べさせることはできることではない。第四願の「五人の姫君、いずれも王城一の美人である。彼女らに田楽をさせてご覧に入れる。」という志は切なるものであるが、摂政関白の娘たちにそのような振る舞いをさせることができようか。第五願は「八王子の社にて、毎日怠りなく法華問答講を行います。」というものである。これらの諸々の願はいずれも粗略に扱えるものではないが、法華問答講は誠に結構だと思う。今度の訴訟はいかにも簡単に解決できるものを、なかなか裁許を出さず、師通が頼治に命令して、私を馬に蹴させたのである。それのみならず、心憂いことに神人、宮司が射殺され、多くの人が傷つき、泣きながら私の前にやってきて、訴えるので、この怨みはいつまでも忘れることはできない。彼らに立った矢は、和光垂迹のわが肌に突き立っているのである。嘘と思うのであればこれを見よ。」と肩肌を脱いでみせると、驚いたことに左脇に大きな土器ほどの穴が開いていた。「これがあまりに心憂いので、どのように申すとも願いは叶えることは出来ない。ただ、法華問答講を行うのであれば、寿命を三年延ばしてやろう。それを不足に思うのであれば、私の力の及ぶところではない。」と宣言され山王権現はお昇りになった。 (8) 北の政所様は心の内の祈願を人にお語っておらず「だれが漏らしたのか」とお疑いにもならない。心の内に抱いておられたご祈願などをありのままにお語りになったので、たいそう心に沁み山王権現のお言葉を尊くお思いになるのであった。泣く泣く申されるには「たとい、少しの間でも生きながらえるのであればありがたいことです、まして三年もの間、命を頂戴できるのに何の不足がございましょう。」と、日吉の社を下向し、都へお帰りになった。やがて法華問答講開催の費用をまかなうため摂関家の所領の紀伊国田中の庄を山門に永代寄進されたので、今に至るまで法華問答講は毎日滞ることなく行われている。 (9) かくして、後二条関白様のご病気は快方に向かい、元の通りお元気になられた。上下の者が喜び合ったのもつかの間、三年は夢のように過ぎ去り、永長二年(1096)六月二十一日ふたたび山王権現の御とがめで、御髪の生え際に悪瘡が発症し、二十七日、享年三十八歳にしてついにお隠れになった。御心の武々しさ、理の強さ、たいそうご立派な性格であったが、心細やかに、いまわの際には身を惜しんでおられた。まことに惜しまれる年齢であり、四十の手前で、父大殿様に先立ってお亡くなりになったことは悲しいことであった。必ずしも父の方が先立つと決まったわけではないが、生死の掟に従う習わしは、万徳円満の世尊であろうと、修行を極めた菩薩達でも力及ばないことである。慈悲深い山王権現も、衆生を導く方便として、時にはこのように罪をお咎めになることがあるのである。かの美濃守源義綱も程なく自害し、親類縁者はすべて亡くなり、関白師通に上申した中宮大夫師忠も程なく逝去した。今も昔も山王権現のご威光は恐るべき事だと申し伝えているのである。 (10) 以下、長文の延暦寺縁起と日吉社縁起が展開される。(略)

|

|

|

4.歴史の書き換え

「願立」冒頭は『堀川院の御代の嘉保元年美濃守源義綱が、新立の荘園を取り潰そうと争いになり、山門の円應という者を殺害する事件が発生した。』という書き出しで始まる。このフレーズは天皇の直接支配を志向する白川・堀河時代の政治状況を反映するエピソードとして書かれている。摂関政治の時代に、全国の領地が租税を逃れるため、摂関家を始めとする上層貴族や大社寺に土地を寄贈され、不輸不入権が確立され、国家権力を排除する大規模な荘園が出現した。摂関家は娘を天皇の嫁とすることで権力を握り、天皇は摂関家の婿に過ぎないような政治状況が長く続いていた。治暦四年(1068)後三条天皇が170年ぶりに摂関家と血のつながらない天皇として即位する。その子白川院は土地の直接的な支配権を掌握することが天皇親政実現の第一歩であると考え、荘園の整理を実行し、荘園取りつぶしに絡んで各地で紛争が頻発する。義綱の事件も荘園整理の一エピソードとして描かれている。しかし、この事件の実像は別にあり、冒頭部分は山門寄りの編集が施されている。円應殺害事件に関して「中右記」は次のように記す。 『嘉保二年十月二十三日条 早朝から殿上で公卿詮議があった。それは延暦寺大衆が訴えのため内裏へ押しかけるという風聞が立ったためだ。(略)大衆が乱発したもともとの原因は次のようなことであった。天台の下僧等が下向し、美濃国の荘園を取り込もうとして非道をはたらいたので、国司源義綱がそのことの一部始終を朝廷に報告した。朝廷は比叡山に問い合わせたが、知らぬという。それで朝廷は下僧達の追討を命じた。義綱軍は指令により悪僧達を追捕しようとして戦闘になり、あるものは射殺され、あるものは搦め捕られた。その騒動の最中に根本中堂の久住者円應が殺害された。逮捕された数名の僧達は非常の恩赦で赦されたが、そうすると今度は延暦寺大衆が円應殺害の罪を取り上げ、義綱の流罪を求める奏状を提出してきた。義綱は命令によって追補したのであり、円應は流れ矢が当たったのであり、義綱に職務執行上の過失はなかった。そのため山門の奏状は返却され、申し出は裁許されない事を通報したのであるが、大衆は承知しないで強訴に及んだ。夜半ばかりに入京するとの風聞が流れ、京中は大騒動になった。今夜は泊まり込みである。』 もともと義綱に科はなく、もっぱら山門の大衆が一方的に自らの意向を通すため、強訴に及んだのが真相であるらしい。そこを平家物語編者は、義綱が新立の荘園を転倒したと、義綱に科があるかのよう山門寄りの書き換えを行った。山門の大衆は、円應が殺されたという事実だけを逆手に取って、朝廷に対して国司の流罪を求めた。義綱にすればいい迷惑であり、朝廷の責任者後二条関白師通にすれば、取り扱うまでもない事件であった。師通は武き性格・理を重んじる性格だったと平家は述べており、慈圓は「引き張りたる人(我意の強い)」(愚管抄)であったと評価している。彼は良家のお坊ちゃんだったのだろう。高い教養を持ち、理想家肌で、妥協がなかった。若い堀河天皇を補佐し、天皇と心を通わせ、天皇親政に邁進した。天皇の父白川院や自分の父親師実の介入を許さなかった。後の史書はこの二人の政治を「天下粛然」と評価する。彼の人格からは山門に対し政治的に妥協する発想は生まれてこなかった。一旦こうと思い定めると、他の思考回路にはチャンネルがつながらない。「ただ、法律の定め通りに処理せよ」と源頼治に命じる。関白家の侍であり、脳みそが筋肉で出来ているような頼治は待ってましたとばかり郎党に矢を射させる。その混乱のなかで二番目の死者が出る。深い遺恨を抱いた山門大衆は、日吉の神輿を根本中堂に振り上げ、山王権現に呪詛を祈願するという我々の常識と遙かに異なる立ち居振る舞いで、後二条関白にたたりを与え、殺すことに成功した。 しかし、何故このような強引な事実のねじ曲げが可能だったのだろうか?黒を白と言いくるめるような主張を行い、洛中に強訴を仕掛ける山門の言動や、彼らの強引な祈願を我が身内のこととして「たたり」を発する山王権現の振る舞いは、現代の私たちの常識からすれば理解に苦しむ。こうした山門の振る舞いを理解するには、当時の社会通念や、天台信仰圏特有の共同幻想を理解する必要がある。平家物語の中でも「願立」はとりわけ日吉信仰や天台信仰の色が濃い段章であり、こうした約束事を理解しないと、現代の我々の一般常識だけでは違和感が残るだけなのである。「強訴における神輿の動座」と「山王のたたり」をキーワードに検討する。

|

*Ⅰ-6:冨倉徳治郎「平家物語全注釈」上巻

|