|

1.神輿動座

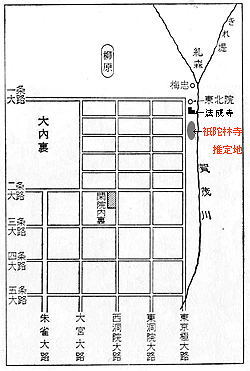

「天暦三年(949)東大寺の法師達五六十人が入洛し、同寺の別当寛救を訴え、乱闘殺人になった。」日本紀略に記録された最初の強訴の記録である。この時から源平の争乱直前の治承三年(1179)までの230年間に76件の強訴事件が記録されている。特に白川院の御代(1072~1129)の60年程の間に37件が集中している。彼の治世は荘園整理政策を反映して、強訴の多発時代であった。「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなはぬもの」と白河院が三不如意を愚痴ったのはこうした時代の状況を背景にしているが、その状況を作り出した原因の一端は他ならぬ白川院自身であった。 神輿動座の最初は永保二年(1082)熊野の僧徒三百余名が神輿を奉じて入京し、尾張国の館人が大衆を殺害したことを訴えた事件であった。この事件から白川治世の二十数年の間、十七回に及ぶ強訴の二回に一回程度、興福寺衆徒は春日神社のご神体を掛けた神木を先頭に押し立て、山門の大衆は日吉社・祇園社・北野の御輿が担ぎ出し強訴におよんだ。 日吉の神輿が初めて動座したのは嘉穂二年(1095)本「願立」事件の時である。 『衆徒・大衆、日吉の神輿を中堂に振り揚げ奉り、関白殿を呪咀し奉る。未だ昔より是くの如きの事はなし。神輿を勤かし奉る事、是を始めと承る。』(四部合戦状本「願立」) この時、神輿は根本中堂に担ぎ上げられただけで、入京しなかったが、神輿はその後、たびたび都まで担ぎ出された。神輿は祭礼の時に神様が移動されるための乗り物であり、強訴に神輿が担ぎ出されることは、強訴の場に神様が担ぎ出されることを意味した。 『日吉の祭礼を中止して、安元三年四月十三日辰の時刻に、十禅師・客人・八王子三社の神輿を神々しくにお飾りして、内裏の陣頭へ動座する。さがり松・きれ堤・賀茂の河原、糾・梅ただ・柳原・東福院(東北院)の辺りに、しら大衆・神人・宮仕・専当満ち/\て、いくらと云う数を知らず。神輿は一条通りを西の方へ移動。御神宝天に輝き、日月(の神)が地に落ちたもうたのではないかと驚くばかりである。』(覚一本「神輿振」) 人々は強訴に担ぎ出された神輿の頂上に金色に輝く如意宝珠や鳳凰を見て神の来臨を幻視した。神々のご威光に恐れおののき、政治や祭禮は総て停止した。神仏への信仰が絶対の力を持ったこの時代、強訴の主張するところが何であれ、神輿を担ぐ大衆の群れは聖なる集団と見なされ、金色に輝く如意宝珠に象徴される神の来臨は、強訴の正当性を担保することに絶大なる威力を発揮した。 |

Ⅱ-1:勝野隆信「僧兵」日本歴史新書至文堂

|

| 2.強訴の作法

強訴へ至る手続きとして、山門ではまず大講堂の前に三千の大衆全員が参集し、満寺集会が開催される。集会は全員出席が原則で、欠席は余程の事情がない限り認められなかった、無断欠席者には不参の科として罰が下された。 集会参加者は袈裟で頭を包む裏頭姿で仮装し、誰が参加しているのか判断が付かない状況を演出した。訴訟の提案者も裏頭姿で、鼻をつまみ、声を変えて一項目ごとに趣旨説明を行い、同意を求めた。裏頭姿で声を変えることは参加メンバーが社会的関係を断ち切り、日常性を超えた存在となるための儀式であり、世俗的個人から離脱して、自らをこの世のものでないものへ変身するための手続きであった。 参加者は賛成の場合「尤も」、反対の場合は「その状謂われなし」と意思を表示する。一枚の紙に賛成者が点を書き込む「合点」と呼ばれる方法で投票が行われた。評決は多分の衆議(多数決)に従って評定(決定)され、一旦評決された議事は参加者全員の意見と見なされた。「衆議の時、偏執せず、多分の評議に従うべし」多数意見に対して自分の意見に固執することを禁じ、従わない場合は追放される場合もあった。多分の儀(多数決意見で決した評決)は道理(全体の意見であり世の中の道理)であるとする中世独特の思考回路が働いた。全員が参加して決定された評決は特別な宗教的呪力を持つと考えられ、評決事項は起請文形式に文書化され、その末尾には本決定が「一同」「一味同心」「一味」の結果である旨が記された。評決事項が参加者全員の規範であり、遵守しなければ神の罰に従うことが表明された。 評決が多分の衆議に従って評定され、一旦評決された議事は参加者全員の意見と見なされた背景には、我々では理解できない中世独自の共同幻想が山門内の階層を超えて共有されていたからである。強訴の中核を形成するのは大衆と呼ばれる僧達であった。大衆はもっぱら仏教の理論研究を行う学侶(学生)と儀式の準備や税の取り立てなど寺院実務を担う衆徒(堂衆)・行人と呼ばれる階層の人々から構成されていた。学侶は上流貴族の出身が主流で、将来は僧団の管理者の座が約束されており、下層階級出身の衆徒にはそうした道が閉ざされていたため、時には対立・紛争が発生した。平家の「堂衆合戦」では山門の学生と堂衆の紛争の様子が描かれ、山門の疲弊が語られる。しかしそうした階級対立を超えて大衆全体として見れば原始仏教より引き継がれた「僧伽」を基本とした和合の精神があり、僧侶集会の課題を構成員全体が平等の立場で解決するという、自立的な自治の精神が存在した。強訴の時に、自立した精神の持ち主である大衆が一定の手続きを経ることにより、僧団統合の原理としての「和合の精神」が背後で働き、強訴の精神的バックボーンである「一味同心」という特異な精神状態を形成する支えとなった。

|

*Ⅱ-2:勝野隆信「僧兵」至文堂

|

|

3.一味同心

「一味同心」とは通常の状態では問題解決困難なことがらを解決するために、日常性を超えた特殊な心理状態の集団を結成することを指した。そのため、その目的実現のために、参加メンバーが社会的関係を断ち切り、日常性を超えた存在となるための儀式を行なわなければならない。大衆の裏頭姿への変身・起請文の作成・一味神水が日常性を超える手段として執り行われた。 集会における多分の儀(多数決)には従わなければならない。多分の儀で決まったことはもはや自分たちの決定事項ではなく、世俗を超えた神の意志が顕現したものとの観念が存在したからである。集会における決定事項は起請文に書かれ、一同が決定事項を遵守することを神に誓った証しとなった。 起請文は牛王宝印と呼ばれる神社の護符の裏側に参加者全員で合意した内容を書き、彼らが信ずる神々の名を連ね、誓約を破った場合はこれらの神々の罰を受けることを書いた。即ちこの起請文に盛り込まれた誓約内容は参加者全員が一味同心した内容であることを神に誓ったものであった。 起請文は二枚作られ、一枚は神殿に捧げられ、もう一枚は焼いて、その灰を神水に浮かべて参加者全員で飲んだ。それを一味神水と呼ぶ。源平盛衰記には宇河騒動の訴えのため、白山大衆が御輿を担いで、白山神社を進発する際の一味神水の儀式が描かれている。 「おのおの、白山権現の御前にして一味の起請を書き、灰に焼きて神水に浮めてこれを呑む。身の毛豎てぞ覚えける。」 起請文の灰を浮かべた神水を飲みこむことは神人共食のアナロジーであり、神への誓いを各自の肉体へ飲み込むことと見なされ、神と一揆参加者との一体化をはかる行為であった。かくして一味同心の手続きを経て決定された内容は神の意志そのものと見なされ、一味神水を行った集団は神の意思と一体化した集団に変貌する。神の意志そのものとなった集団の意見は、参加者はもちろんのこと、集団の外部者であっても逆らうことは許されない。ある意味で手のつけられない狂気の集団ともなり得る要素をはらんでいる。 こうして一味同心によって結成された集団の行動は神の意志そのものと見なされた。それ故集団の構成員の個性は剥奪しなければならなかった。山門の僧達は裹頭袈裟で頭を包み、百姓一揆の農民は蓑笠姿で身を包んだ。それはこの世ならざる者に変身する手段であった。この共同幻想は以後中世を通じて近現代まで引き継がれる。土一揆や百姓一揆の精神には一味同心の民俗的無意識が流れ込んでいる。強訴と同様に起請文が作成され、一味神水の儀式も行われる。蓑笠で姿を窶すのも裏頭姿と同じ意味である。そのような神聖な意味が忘れられた江戸時代になっても、遊女はなじみの客に起請文を書き、「ほれた」「はれた」と自分の真心を訴え続けたし、現在の宴会の冒頭に行われる乾杯は組織に属する構成員が共同幻想としての家族の一員であることを確認するための擬似的な一味神水の儀式である。

|

*Ⅱ-2:勝野隆信「僧兵」至文堂 昭和30年10月

|