|

1.山王権現のお咎め

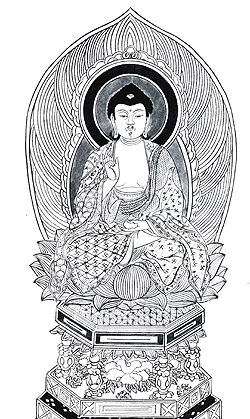

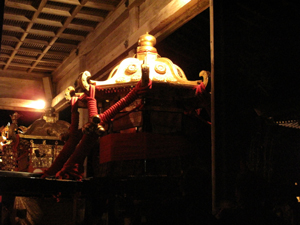

つぎに、二番目の課題である「たたり」について検討してみよう。山門大衆達は八王子の禰宜友実が射殺されたことを怒り、後二条関白を呪詛する。 『大衆憤満の余、同廿五目神輿を中堂へ振士奉り、禰宜をば八王子の拝殿に舁入て、静信、定学二人を以て、関白殿を咒咀し奉る。其の啓白の詞に云ふ、「吾等が菁種の二葉より、おヽし立たまふ七社の神達、左右しかの耳ふり立て聞給へ。山王神人宮仕射殺され給つる、生々世々に口惜し。願くは八王子権現、後二条関白殿へ鏑矢一放ち当て給へ。第八王子権現」と、たからかにこそ祈請しけれ。』 呪詛は根本中堂に日吉の七社の神輿を振り上げ、禰宜友実の死体を八王子に担ぎ入れて行われた。覚一本によれば『七社の神輿を根本中堂にふりあげ奉る。其の御前にて信読の大般若を七日読みて関白殿を呪咀し奉る。』と記されている。根本中堂の本尊は薬師如来である。薬師如来は山岳修験者を守る山の神と習合し、修験者が神体壮健に修行が出来るよう守ってくれる仏であると同時に、身を穢したり、罪を犯した場合はきびしい咎めを与える仏であった。そのため修験者は「六根清浄」と口ずさみながら登山する。そうした咎める仏に呪詛を依頼する呪文として大般若経の真読が行われた。呪詛を与えるよう大般若経を読み上げられる薬師如来は、仏教の如来というよりも、仏法を守護する十二神将のようであり、日本古来の神々にも酷似する。転読はお経をパラパラめくりながら、略読する読み方であるが、真読は大般若経六百巻を省くことなく、七日間かけて読み上げる。この七という数字も薬師信仰に関係の深い数である。 呪詛成就の結願の導師は八王子権現に『後二条関白殿へ鏑矢をお放ち当て下さい。』と祈願する。八王子権現は大山咋荒御魂を祀り、よくたたる神と信じられた。その夜、人々は八王子権現より鏑矢の音がして飛んで行く夢を見る。翌日の朝、関白邸に、山から取ってきたばかりの様な濡れた樒が一枝突き立ち、関白師通は山王権現のお咎めにより重病に陥る。 源平盛衰記では、一旦離山を決定した大衆が、七社の宝前で呪詛をすると、鏑矢が飛んで行く音が聞こえ、神が納受した証拠と悦び、離山を取りやめ、神輿を根本中堂に振り上げたと記されている。鏑矢が飛んで行ったのは、神が山門大衆の願いを納受された証であった。呪詛→鏑矢の飛翔(式による呪詛の送致・神の納受の証し)→たたり(神罰)の発生、こうした構図は呪詛の本家本元の陰陽道の「たたり」の構図と酷似しており、陰陽道の仏教への影響を推測することが出来る。 |

*Ⅲ-1:小松和彦「憑霊信仰論妖怪研究への

|

|

2.神の意志表示としての「たたり」

大辞林による「祟り」の意味は次の通りである。 1 神仏や霊がその意に反する人間の行為に対してもたらすとがめ・災禍。 2 ある行為のむくいとして受ける災難。 折口信夫によれば「たたり」は「たつ」と「あり」の複合した語で「たつ・あり」というのがもとの形だと言う。「たつ」と言う語は「現れる」「出る」という語義が古く、それから出発・起居などの観念が付随して来たもので、例えば「月たつ」というのは月の朔日(第一日)が来るというよりは、月末に隠れた月が現れるというのが元々であった。「向ひの山に月たゝり見ゆ」(万葉集巻七・1294)というのは月神の出現を示す意であり、それが段々内的になってきて、神意の現れる事を示す言葉となったというのである。 古い時代の「たたり」は、神が人に災厄をもたらす現象ではあるが、辞書に記されるように人の過失や責任から発生するものではなく、人間の意志や行為に関係なく神が一方的に自らの意志を表現し、願望を要求するために自然災害などの現象を発生させることであった。神は人の言葉で意志を示すことをせず、風・雷・大水など自然の異常現象等で何らかの要求があることを示した。言葉にならない神の意思を読み取り、神の心を鎮める術が占いであった。このような古の神の振る舞いをイメージさせてくれるのは龍田風神祭の祝詞である。風神祭の祝詞は崇神天皇の時代の風の神が荒れすさぶ様を描いた物語である。崇神天皇の時代はよほどひどい「たたり」に見舞われたのか古事記・日本書紀にも荒れ狂う大物主神の物語が記されている。奈良県生駒郡立野にある龍田神社は天御柱命・国御柱命という風の神を祀る神社である。 『(略)敷島の地で大八島の国を支配しておられる天皇(崇神)様の供御にする五穀をはじめ、天下の民が作る物を一片の草に至るまで、神様は何年にもわたって成育させずにおられます。天皇は何人もの物知り人に占いをさせ、(凶作を引き起こすという)御心をお示しになっている神様の名を報告するよう命ぜられました。しかし、物知り人がいくら占ってみても神様の名は占いに出てこない。天皇が仰せごとを発せられる。「神々よ、すべての神様を天社・国社に忘れることなく、取り残すことなく、お祀り申し上げていると思っておりますのに、天下の民の作る作物を成育させず、損ってしまわれるのは何という名の神様でしょうか。飢饉をもたらしているのは我が御心であるとお教えください。」と天皇は誓いをなさいました。 神様は天皇の夢の中で「天下の民の作る作物を、悪しき風・荒き水に遭はせ、成育させず損なわせている我が名は天乃御柱乃命・国乃御柱乃命である。」と御名をお告げになって、「私の前に様々な美しい色模様の衣服、楯・戈、御鞍を具えた御馬などの幣帛を供え、朝日の向う処であり、夕日がさす処である龍田の立野の小野に社を建て、お祀りをしなさい。そうすれば天下の公民の作る物は、五穀を始め草の片葉に至るまで、立派に成育させよう。」とお悟しになりました。(略)』 何年にもわたる飢饉が発生した。古事記「崇神記」では民の半分が疫病で死んだと記される。飢饉は神の御心の顕現であると思われたが、手の施しようがない。神の御心は飢饉=「たたり」として現象した。折口信夫が言う「たたり」=たつ・あり=神の意志の発現という構図がここに示されている。突発的に自らの意志を「たたり」という現象で示す神の前に、人々はなすすべを知らない。ここには原初の荒れ狂う神の記憶があますことなく表現されている。荒れ狂う神の御心をなだめるためには「うら(=占)」により、神の名をさぐり出すことがまず必要であった。言霊(=名はものの本質を明らかにする)が信じられていたためである。神の名を明らかにすることは神の本質に迫ることとなり、それによってはじめて神の意志を探り出すことが可能となり、神の意志を満足させる行為を行うことができた。 しかし物知り人に占わせても神の名は分からない。それ故、天皇は自ら誓い(宇気比)を立て、神の名を尋ね、神の真意を知るため、夢の中で神を尋ね当て、神の声を聞こうとする。誓いは占いの一種であるが、あらかじめ占いの成り行きの結果を宣言し、それにより吉凶・正邪・成否などを判断するもので、重い意味を持つ占いであった。例えば、天孫降臨の時の、瓊瓊杵尊と木花咲耶姫との結婚の神話がある。木花咲耶姫が一夜で身ごもったため瓊瓊杵尊から疑いをもたれた。木花咲耶姫は産屋に火を放ち、無事生まれれば瓊瓊杵尊の子であると宇気比を行い、産屋に入り、無事出産して身の潔白を証明する。木花咲耶姫の誓いは自らの命を懸けた占いであった。風神祭祝詞での天皇の誓いも重いものであった。 また誓いの夢占いは憑依託宣や太占とともに古代より神の国への重要な通路であった。風神祭祝詞では天皇自ら夢占いにより、神の国とつながり神の名を明かそうと勤める。古事記でも神の名を特定するため夢占いを行う時「神牀に坐しし夜」と記されるように、ただの寝床で寝るのではなく清浄に清められた神聖な神牀という特別の場所において実施される行為であった。そこで神の名を特定できず、神の意志をさぐり出すことが出来ない場合、天皇は、まつりごとを遂行する能力がないものとして、求心力を失う可能性があった。この場合、誓いの夢占いは天皇自らの存在意義を書けた行為であった。天皇の夢占いの結果、神が示現し「天御柱命・国御柱命」という名が明かされ、飢饉=「たたり」の原因が「龍田の立野の小野に神殿を造営し、様々な幣帛を奉納して、奉斎してほしい」という神の意志(=要求)によるものであることが明かされ、誓いの夢占いは成功し、数年にわたる飢饉=「たたり」は終焉する。 龍田社の祭神は天の御柱命・国の御柱命の二柱であり、「天下の民の作る作物を、悪しき風・荒き水に遭はせ、成育させず損なわせている」と記される様に元来は風と水の神であった。鎮座地生駒郡立野は大和川が生駒・信貴山連山と葛城・金剛連山との合間を縫って大阪平野側へ流れ出る口に当たる。この山脈の合間を縫って、西側からやって来る強い風雨が、しばしば大和盆地の農作物に被害を与えた。それは西方の神が風雨という「たたり」をもたらすためと人々は信じ、この山口の地に風水の神を奉斎したものと考えられる。龍田大社の背後には、龍田山が広がり、中腹には三室山がある。そこには龍田神社本宮跡が存在し、現在でも祭祀が行われる。本宮跡には磐座が散在し、さらに信貴山寄りの御座峰は龍田本宮御座の峰とされここでも祭祀が行われている。すなわちこれらの峰々は龍田の神が降臨する神体山と祭祀場であり、現在の社殿は里宮拝殿であったことを示している。龍田の風神・水神は、律令制の神に組み込まれる以前より、社殿を持たない磐座信仰や神体山信仰を始発点としている。 古代、神は特定の社に常駐することなく、何の前触れもなく突然出現して、人々に「たたり=神の意志の発現」を示した。「たたり」の出現に規則性はなかった。何時・いかなる場所で出現するのかだれにも予測不可能であった。人々を祝福する意味で「たたり」を示す場合もあれば、人々を懲らしめ、罰則を与える意味でそれを示す場合もあった。不規則性・突発性・野生の暴力性こそ神の本質であった。 時代が下り、国家体制が整備されて行くと、無規則で突発的な神の振る舞いは国家支配の障害となり、神はその性格を変容させる。神社や森という一定の場所に止まるようになり、来臨の時期も定期化される。神々の変貌に従い、「たたり」の原因は以前のまったく合理性を欠いたものから、神のタブーの侵犯というある程度説明の付くものに変化してゆく。これに対応して、「たたり」への対処法も整備されてゆき、「たたり」という現象を表徴している「神」の名の確認、呪言や占いによる神の意思の確認、祝詞による神の意思確認の定型化など、神々の意志を鎮める儀式=祭祀の整備が進んでゆく。龍田風神祭の祝詞はこうした時代の産物と考えてよい。神々はすでに全身から悪臭を発したり血を滴らせることをやめているかもしれないが、その暴力性、突発性は相変わらずであり、民を飢饉に追い込んだり、疫病で人口を半減させるという猛威をふるう。平家の時代に見るように、自分を信ずる者による呪詛の依頼を受け入れ、敵に「たたり=祟り・懲罰」を与えるというような生やさしい存在ではない。人の意志など寄せ付けず、唯々、自らの意志を暴力的な手段で表現する、貴高く・荒々しい存在として表現されるのである。 |

*Ⅲ-2:折口信夫「折口信夫全集」中央公論

*Ⅲ-4:西郷信綱「古事記注釈」巻2

*Ⅲ-5:西郷信綱「古代人と夢」

*Ⅲ-6:山口えり「広瀬大忌祭と龍田風神祭の成立に

*Ⅲ-8:佐藤弘夫「アマテラスの変貌―中世神仏交渉 史の視座」法蔵館 2000年8月

|

|

3.「たたる神」の変容

では、いかなる過程を経て神々は人の云うことを聞いてくれる神へと変貌したのであろうか。結論から言うと、神々の変貌に影響を与えたのは仏教であった。仏教は受容当初は蕃神と呼ばれ、外からやって来た神の一つと考えられていたが。その中身は従来の神々と全く異なっていた。仏教は大陸の政治・文化をたっぷり含んでいた。仏教は仏像という祈りの対象物を持っていた。金色に輝く仏像は非常に具体的で、それまで神木や磐座、神体山という自然物を祈りの対象としてきた日本の人々に新鮮な衝撃を与えた。仏像製作は彫刻、精錬、鋳造、鍍金といった高度な技術集積そのものであった。九世紀には神像が造られ始める。仏教の礼拝は寺院と言う固定した空間で行われた。それまでの神祇信仰は神の降臨する山や磐座という場はあったが、それ固定した場所ではなく、寺院建築のような人工的で恒久的な空間ではなかった。寺院建築はそれまでの日本が持っていなかった高度な技術により建築され、権力者の空間意識を大きく変化させることとなった。それまで岩や山しかなかった祭祀の場に社殿が整備され始める。神祇信仰では、部族の長が祠祭者をつとめたが、専門の組織はなかった。しかし仏教は僧団という祈りのための専属の組織を持っていた。経典は政治文化に最大のインパクトを与えた。当時の日本には文字で自国の言葉を表現する伝統がなく、祝詞も文字化されていなかった。仏教は経典という文字を基盤とした重厚な思想体系で武装した宗教であり、大陸の政治・文化そのものであった。 神を奉ずる人々は、緊急に神々の物語を整備する必要に駆られた。天武天皇の命令により整備が始まる「古事記」や「日本書紀」は仏教のインパクトで整備された一面を有する。皇統神話の頂点に立つ天照大神を祀る伊勢神宮の祭祀体制が整備され、毎年執行されてきた新嘗祭から天皇の即位式である大嘗祭が独立した。大嘗祭の自立は、皇祖霊が代々の天皇により受け継がれるという神秘観念を認識させる機能を担った。天皇家やそれを取り巻く豪族等の祖霊神にすぎなかった部族の神々は高天原神殿の神々へと体系化され、天照大神を頂点としたヒエラルキーを構成する。こうして神祇信仰は仏教に刺激され・仏教に対抗する形で「神道」としての形が整備されていった。皇統神話のヒエラルキーが構成される過程で、地方神は国津神として皇神の支配下に編入されてゆく神々と、それに反発し、落ちこぼれる神々とに分化してゆく。 養老四年(720)に南九州で隼人が乱を起す。これは律令制が日本の隅々まで浸透してゆくことに対する地方の反乱の一つだった。万葉集で有名な大伴旅人が征隼人将軍に選任され隼人一族を制圧する。その戦いの後、宇佐八幡神は「私は多くの隼人を殺戮した罪に苦しんでいる。放生会を催して殺生の罪の苦しみから救ってほしい。」と懺悔し、仏教に帰依する。神の仏教帰依第一号であった。天平十二年(740)大仏建立を発意しながら、実施できるのかどうか悩んでいた聖武天皇に宇佐八幡神が「神であるわれは、天神地祇を率い誘って、必ず造仏を成就させよう。」と託宣を下す。天平勝宝元年(749年)聖武天皇は八幡神が大仏建造に協力したことに感謝し、大神に一品、比咩神に二品の位を奉った。仏教に帰依する地方の神がここに認知されたばかりでなく、一品という親王が頂く高い位まで得たのである。このことは地方の神々に衝撃を与えることとなった。皇化に従った地方の神々は天皇家の系譜に連なる高天原の神々(天津神)の下位に位置づけられた地祇(国津神)であり、それを超えることは出来なかった。しかしここに、一地方神にすぎなかった八幡神が、仏教に帰依し、大仏造立に協力することにより、一品という高い位を得、高天原の神々と肩を並べることとなったのである。 八世紀後半、田畑の開発などによる生産関係が変化し、古い村落共同体の生産関係が変化する。古くからの村落の支配階層が没落し、新たな開発農民層が台頭した。地方の社会構造の変化は古い信仰にも影響を及ぼさずにはおかなかった。新たに台頭した支配層には新たな支配のための新たな神話が必要であった。こうした事情を背景に、八幡神の動きに触発される形で仏教に帰依する地方神が次々と出現し、神宮寺が建立され始める。天平宝字七年(763)多度大神は人に乗り移り、託宣を下す。 『我は多度の神なり。吾れ久劫を経て、重き罪障をなし、神道の報いを受く。いま、請い願わくば永く神の身を離れんがために、三宝に帰依せんとす。』「伊勢国桑名郡多度神宮寺伽藍縁起并資材帳」延暦七年(788) 伊勢の多度の神は、古来自身が神であることにより罪障を犯し、その報いを受けている。神の身を離脱するために、三宝(仏法僧)に帰依したいと懺悔する。仏教側と在地信仰の両面から、神仏が融合する背景が醸成されつつあった。聖武天皇による東大寺の大仏建立は古代における仏教興隆の頂点を示す大イベントだった。神仏習合の思想は仏教側からの神祇信仰取り込みのためのプロパガンダとして発信された。日本の神々は仏教の仏達が日本国へ仮の姿で示現したもので、その本質は変わらないとする、いわゆる本地垂迹思想と呼ばれる思想に発展する。山王権現の<権現>という呼び方も、そうした本地垂迹思想にもとづくもので、権とは権大納言という呼び名で使われるように、<仮の>とか<代理>という意味であり、仮に神の姿で我が国に現れた仏という意味である。このプロパガンダのインパクトは強烈で、紆余曲折はありながらも中世・近世を通じて、明治維新の廃仏毀釈まで我が国における宗教思想を根底で支えることとなった。 神仏習合は、神々の姿を仏の姿と重ねることとなった。自然神で姿が意識されてこなかった神々は、仏像に影響されて人の姿を取るようになり、各地で神像が製作された。神々は急速に自然神から脱却し、人格神へと変貌した。神々が降臨した山や磐座の周辺に、仏教寺院をまねて社殿が整備され始める。古事記・日本書紀を頂点として、大祓えの祝詞・鎮火祭の祝詞・龍田の風の神の祝詞など神々の経典が整備され始めた。古事記や祝詞において神々が人の姿を取り、人のように振る舞うようになると、次には人が神の姿を取る現象に転じた。いわゆる御霊神の発生である。奈良時代の終わり頃から平安時代の初めにかけて、政争に敗れた皇族や重臣達の間から、恨みを晴らすため疫神や雷神となり政敵ばかりでなく一般の人々にたたりを与えるものが続出した。御霊神のたたりはその主体が恨みを持った個人であっても社会的広がりがあった。人々に祟る御霊神は体制を揺るがし、鎮魂のため、神への祭り上げが行われ、御霊会開催が緊急の課題となった。早良親王、伊予親王、藤原吉子、橘逸勢、文屋宮田麻呂、藤原広嗣、他戸親王、吉備真備、菅原道真、井上内親王らが御霊神として御霊神社に祭られた。 御霊神は、政争に敗れた皇族や重臣の恨み辛みが発生の原因になるという、きわめて人間くさい神々であった。中国からもたらされた疫病神である牛頭天王なども素戔嗚尊と習合し、祟る神、荒れる神であっても人間くさい仮面をかぶせられ、都市神として定着して行く。 |

*Ⅲ-9:辻善之助「日本仏教史」上世編

*Ⅲ-10:高取正男「神道の成立」

|

|

4.怨霊の跳梁跋扈

「個人の恨みを背景とした御霊が人々や社会に祟る」という構図の次に来るものは「個人の恨みが怨霊となり個人に祟る」という構図であった。そうした構図の発生の背景には、奈良から平安への激動の政争劇が鎮静化し、相対的に安定した摂関政治の出現という社会の変化があった。摂関時代になると、個人の死霊や生霊が「鬼」「物の怪」として恨みを抱いた相手に祟るようになる。「愛欲のために鬼になった女」という物語が丑の刻参りの「橋姫」の物語である。「橋姫」伝説は屋代本平家物語の劔巻が初見と言われている。 『嵯峨天皇の御世、ある公卿の娘が嫉妬して、貴船大明神に七日間参籠して「妬ましい女を取り殺したいので、生きながら鬼にしてください。」とお願いした。神のお告げで「鬼になりたければ姿を作り変えて、宇治川に行き、二十一日間川瀬に浸りなさい。」と云われた。女は長い髪を五つに分けて松脂を塗り、五本の角を作り、顔に朱をさし、身には丹を塗り、頭に鉄輪を頂き、松明三把に火をつけて、中の一つを口にくわえ、頭から五つの焔を燃やしながら大和大路を南に走っていった。女は宇治の川瀬に二十一日間浸り、やがて鬼となり、妬ましい女とその縁者、自分をすさんだ男の親類をことごとく取り殺してしまった。これを宇治の橋姫とも云う。』 宇治の橋姫による「たたり」は女の嫉妬という普遍的でパーソナルな心理が原因となり発生する。自分を捨てた男への恨みと、横取りした女への嫉妬を抱き、貴船の神にお参りに行った女は、神にお願いして鬼に変身する方法を教えてもらう。参籠して神にたたる方法を教えてもらうのである。変身した女は、妬ましい女とその縁者、自分をすさんだ男の親類をことごとく取り殺してしまう。たたる女とたたられる男女、たたる方法を教える神、その関係はまったく個人の関係でしかない。 摂関時代の後宮でも「たたりの個人化」とでもいう現象が日記や物語に記録される。「源氏物語」「紫式部日記」「栄華物語」「枕草子」などにはお産の時の怨霊の跳梁跋扈が記されるのはご存じの通りである。平家物語でも摂関時代同様に、清盛の娘、徳子(後の建礼門院)のお産の場面で死霊生霊が現れ、密教修法のあらゆる手段が駆使され、たたりを防ぐため神や仏が総動員される。 『(略)仁和寺の御室の守覚法親王は孔雀経の法を、天台座主覚快法親王は七仏薬師の法を、三井寺の良吏円恵法親王は金剛童子の法を、その他五大虚空蔵・六観音・一字金輪・五壇の法・六字河臨・八字文殊・普賢延命の法にいたるまで、残るところなく修せられた。護摩の煙は御所じゅうに満ち、金剛鈴の音は雲にひびき、修法の声は身の毛もよだつばかりで、いかなる御物の怪でも、面をむけることはできぬと思われた。そのうえ仏所の法印に命じて、等身大の七仏薬師並びに五大尊明王の像を作りはじめられる。(略)こうしたお苦しみのおりをチャンスとして、手ごわい物怪が、中宮にとりつく。祈祷者が憑坐に、不動明王の縛をかけると、死霊生霊がその姿を現わすのである。特に、讃岐院の御死霊、宇治の悪左府頼長の怨念、新大納言成親卿の死霊、西光法師の悪霊、鬼界が島の流人たちの生霊などと申した。(略)』 祈祷僧の祈りにより建礼門院から怨霊を憑坐に仮移す。さらに憑坐に不動明王の縛をかけると、死霊生霊がその姿を現わし、死霊・生霊達は名を明かす。まず狩り出されたのは保元の乱に破れ、後白河上皇や平清盛に怨みを抱く讃岐の院、すなわち崇徳上皇と、藤原頼長である。時代が時代であれば、御霊として祀られてもおかしくない格を持った死霊達である。次の新大納言成親卿と西光法師は鹿ケ谷事件の首謀者たちで、清盛によって死罪に処せられた後白河法皇の側近中の側近であり、法皇の男色の対象であった男達の怨霊である。鬼界が島の流人とは丹波少将成経(成親卿の息)・平判官康賴・法勝寺執行俊寬僧都の三名で、この後、安産祈願の恩赦で、成経・康賴は許され、俊寬だけが鬼界が島に取り残される。歌舞伎「俊寬」でご存じの方も多いと思う。 たたられているのが高倉天皇の皇后平徳子、その父が清盛、義父が後白河であり、たたっているのが崇徳天皇や藤原頼長の死霊達である。安産祈祷の導師は仁和寺の守覚法親王(真言宗)・天台座主の覚快法親王・三井寺の良吏円恵法親王と、顕密両教のトップが勤めた。彼らは総て後白河法皇の御子達である。当代一流の役者がそろった舞台設定であるが、そのたたり方に菅原道真の時のような社会的広がりはない。怨霊達が一般社会に災厄を与えるわけではない。あくまで後白河上皇や平家一門と怨霊の一対一の関係である。かって飢饉、風害、水害、疫病の流行という社会的広がりをもった厄災をもたらした神々の一部は、その機能を退化させ、怨霊という姿で個人の抱いた怨み・嫉妬に応じて個人へたたる神へと変貌した。神は社会的広がりを持つ神々と、個人の要求に応じるパーソナルな鬼・神へと四分五裂する。また、国家鎮護を担う神々も、社会的な広がりを持つ「たたり」を与える一方で、個別な怨み・嫉妬・出世欲などに対応を示すようになってくる。山王権現はもちろん国家鎮護の天台を守る神であるから、そのたたりはもともと社会的な広がりを持つものと認知されている。しかし「願立」に記される山門の怒りの表現といった、一見社会的な関係に還元できそうな原因で表面を取り繕いながら、その実態は、山門大衆という閉じられた集団の怨念に答えたものにすぎない。関白師通に対し武力の動員を勧めた中宮大夫師忠とは師実の母方の叔父であり、大和源氏頼治は関白家の家の侍にである。表面的には公的な国家機関のメカニズムが働いたように記されながら、その実態はきわめて藤原北家のなかの意思決定であり、行動であった。それ故、大衆の批判も、この三人に集中し、朝廷全体に及んでいるわけではない。山王利生記は、師通の死後、師忠・頼治二人がまもなく亡くなったことを記して「願立」を閉じており、「山王のたたり」がこの範囲であったことを示している。大衆の怨みも、「山王のたたり」も元来きわめてパーソナルな性格が強いはずであった。それを平家物語編纂者は、山王の使徒である猿による、洛中の大火とリンクさせる形で、関白家の没落、山門強訴の恐ろしさ、と言った風に、「山王のたたり」という風説を社会的に実体のあるものとして組み立てて行こうとするのである。これが平家物語の時代が到達した「たたり」の姿であった。 |

*Ⅲ-13:山折哲雄「日本人の霊魂観」

|