|

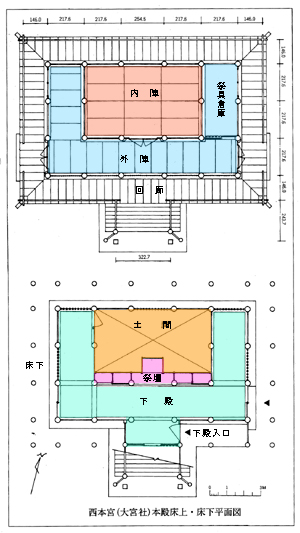

1.下殿の構造

北の政所の第三願は「したどの(下殿)に伺候する宮籠に交じって宮仕えをする」であった。「したどの」「下殿」とは一体どういう空間なのか。下殿の読み方であるが、盛衰記や高野本では「したとの」「しだどの」と表記され、百二十句本では「下てん」と表記され現在と同じ「げでん」と読むものと思われる。いずれにせよ「下殿」には「したとの」「げでん」二通りの読み方がある。ここではとりあえず「げでん」と読むこととする。 嵯峨井建氏は神殿床の土間空間について「上下の内陣と土間が重なり合うことは偶然の一致ではなく、そのかみ大地に直接ヒモロギを立て、あるいは霊泉そのものに神を齋祀ったことに由来する、要はこの露天の神地にまつった神霊を、風雪を避け、雨露をしのぐため擬人化して社殿内に祀ったのである。その際こうした聖地観によって、もはや不要の地面を土間として残し、結局これが下殿という宗教空間を生んだ」と述べておられる。土間の成立についてはこの通りであろう。日吉権現は比叡山を背景とする山岳信仰から始まったものである。その時代、神は一定の場所には定住せず、時を得ると八王子の磐座(金大巖)に降臨したものと思われる。神に仕えるものは、磐座周辺に神籬を切り、神を迎えた。古の祭祀は土の上に筵を引いて行われた。神殿祭祀に移行した後もそうした記憶が、古来よりの神を祀る場所の聖地化を促進したのであろう。神殿の内陣の床下を神聖視することは伊勢神宮の神の御柱などから理解できる。しかし、それは土間の成立を説明しても、下殿という空間の成立の説明にはならない。もし、嵯峨井氏の言うような成立事情であるなら、自然神道から出発した多くの神社にもっとたくさんの下殿が残されているはずである。下殿と認めうる舗設が確認されているのは、黒田龍二氏の調査でも、 |

*Ⅴ-1:黒田龍二「中世寺社信仰の場」

*Ⅴ-2:嵯峨井建氏「日吉大社と山王権現」

|

|

2.下殿の成立事情

日吉社の創祀年代は霧の彼方に霞んでいる。二宮(東本宮)創祀は日吉大社紹介の所で述べたように古墳時代にさかのぼるものと考えられる。ただし、その時代に社殿はなく、八王子山を神体とする先祖神・農業神への信仰であった。大宮創祀は大三輪神社の大己貴命の勧請という経緯から、中大兄皇子(天智天皇)により大和から大津宮へ勧請された667年頃と思われる。この時代には社殿は建てられていない。大津より大和へ都が遷った後、比叡の神々はしばらくうち捨てられ、比叡山はもっぱら山岳修行者の道場となり、中央から忘れ去られた存在となった。 前節で述べたように客人宮は慶明の座主在任時代(万寿五年(1028)~長暦二年(1038))に創祇され、中世の山王神道書である耀天記の神輿次第の記事から八王子が天喜元年(1053)頃までに、十禅師が天仁二年(1109)頃までに、三宮が永久三年(1115)頃までに創祀され、十二世紀初頭には平家物語に出てくる山王七社が成立しており、現在に続く日吉山王祭の祭儀の基本形式も整えられていたと考えられる。 以上の検討を踏まえて、下殿の創設時期を考えてみよう。下殿の存在は鎌倉時代の中頃に書かれた平家物語や山王利生記で存在が確認できるが、それより以前の時代の文献には登場しない。「願立」に登場する宮籠は日吉社の下殿に伺候する者として描かれているが、耀天記の客人宮事に宮籠の広秀法師が加賀の白山明神を日吉社に勧請したことが記されている。 『宮籠の広秀法師は初めて客人宮をお祀りした者である。彼は年来白山詣でをしてきたが、年を取って白山まで参詣が出来なくなった。白山明神にお詫びのお祈りをしたところ、夢に白山明神が現れ、自分を聖真子の東の勝地に祀り、参詣の代わりにせよとお告げがあった。無動寺の慶命が天台座主のとき、広秀は私に祠を建てた。(略)座主が参社されたとき件の宝殿をご覧になった。社司にご質問になり宮籠広秀が建てたことをお知りになった。「宮籠の思うままに尊崇させていると、宝殿その数知れずという状態となる。ただちに取り壊しなさい。」とお命じになった。取り壊しの朝、七月というのに雪が一尺ばかり積もるという奇瑞が発生した。奇特の念にかられた座主は取り壊しをやめさせ、自門で崇敬することとした。』 耀天記の記事は慶明の座主在任時代(万寿五年(1028)~長暦二年(1038))に客人宮が創祀された事情を伝えるものである。宮籠の広秀法師は白山明神を崇敬し、日吉と白山を往還する僧体の修験者であったが、年老いて白山参詣が困難となり、神にお詫びをしたところ、夢で客人宮建立の示現を受けた。彼の漂白的信仰行動や夢つげによる社殿建立という行動は、宮籠が聖僧や巫覡としての性格を持っていたことをイメージさせてくれる。宮籠は、日吉組織の末端として、清めや各種の諸役奉仕を命じられるが、その見返りに、長期の下殿での参籠や死者の口寄せを行う僧体の巫覡であった。 日吉社の最底辺に位置づけられる宮籠の広秀が白山から白山姫を勧請するだけの力と資金を持っていたかどうかわからない。口寄せ・憑依託宣などの呪術をよくする宮籠であっても自力で社殿を建立するのは難しい。普通は信仰上のスポンサーが資金を出してくれて、建設するのが順当なところだと思える。しかし、宮籠がスポンサーを見付け境内に祠を建てはじめるのは、室町時代の町衆が力を付けてからのことである。広秀の時代にこうしたスポンサーが見つかるとは思えない。この時代の社殿建設を可能とする外的条件として考えられるのは山岳修験道のネットワークである。加賀白山は熊野・出羽と並んで死者の霊の集まる場所であり、山岳修験のメッカであった。比叡山は後に十禪師権現のところで述べるように古代の山岳修行の霊場であり、最澄が天台修行の道場に叡山を選んだのもそのためであった。それ故地方の山岳修験道場とのネットワークも密接であったに違いない。また白山強訴に見られる様に、白山神社側から山門の法的・経済的庇護を受けたい意向もあったかもしれない。白山姫勧請はこうしたネットワークの下におこなわれたのではないだろうか。様々な奇瑞を示す白山姫宮は山岳修験者を中心に熱い信仰を集めた。宮籠広秀も「年来白山詣でをしてきた」と書かれていることから、そうした山岳修験僧の一人であった可能性は高い。熱い信仰を抱いた山岳修験僧の宮籠が、白山権現の勧請に深く関わり、建立された客人宮の床下を自らの祈りの場所として私に設え、やがて下殿と呼ばれる半公認の信仰施設となった。宮籠の霊的信仰活動が多くの民衆を引きつけ、日吉社の民衆教化にとって抜き差しならない存在となり、それぞれの社殿の床下にも展開されるようになる。宮籠が白山勧請・客人宮建設に深く関わった記憶が耀天記の記事となったというのが私の推理である。

|

|

|

3.下殿祭祀

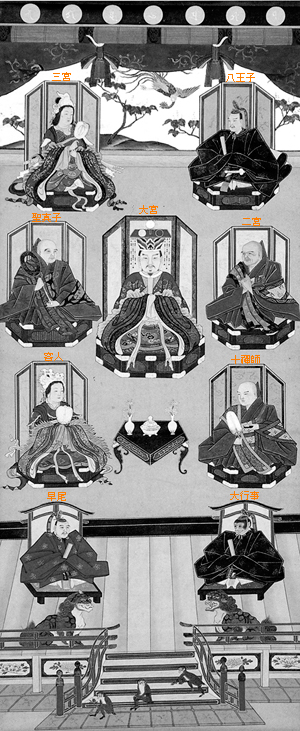

祭祀物が明治の神仏分離令により徹底的に破壊されたため下殿に何が祀られていたのか、不明であったが、叡山文庫止観院蔵「中下七社並末社覚書」という江戸時代の文書で、仏像が下殿に祀られていたことが嵯峨井氏の調査により明らかにされている。この「覚書」は、承徳四年(1714)から始った日吉社全体に渉る修理造営に先立ち、山門の指示により宮仕達が書上げ報告したもので、下殿祭祀が山王権現の禰宜ではなく、山門支配下にある法体の宮仕の管掌下にあり、山門により修理造営されたのであることを示している。下殿に祀られた仏様は山門支配下にあった宮仕たちによってお経が上げられたのであろう。 下殿にお祀りしてあった仏様は、次の通りである。 大 宮=釈迦絵像および大黒天(=大己貴神) これらの仏様は本地垂迹説に基づくそれぞれの祭神(垂迹神)に対応する本地仏である。日吉社七社は神殿の床上に垂迹神、下殿に聖地の名残である土間を設け本地仏を祀るという二重構造となっていた。まさに日吉社の社殿は神仏習合を実際の空間で表現し、殿上の垂迹神を祀るのは日吉社の神主、下殿の仏像にお経を上げるのは山門の僧侶という二重構造であった。天台が推し進めた本地垂迹の思想、それと表裏一体となった本覚思想は視覚に訴えかける形で表現され、中世の思想や芸能に深く影響を与えていった。 しかし、こうした床上・床下のがっしりした二重構造は中世の末から近世にかけて確立していった体制ではないだろうか。信長の焼き討ちにより記録がほとんど残されていないため、推測によるしかないが、山王利生記や平家物語の時代の下殿の状況は、こんなにはっきりした構造は持っていなかったように思われる。 「願立」では『母上の北の政所はたいそうお嘆きになり、御様をやつしつヽ、賤き下﨟のまねをして、日吉の社に御参籠され、七日七夜が間祈り申された。』と記され、下殿が身分の低い者の参籠施設であったことを示している様に思われる。北の政所の参籠はたたりを受けた山王権現への謝罪と息子関白師通助命嘆願のためであり、身分を明かして正々堂々と参籠できるものではなかった。関白殿下の母親として参籠するのであれば、日吉社には彼岸所という身分に相応しい参籠施設があった。彼岸所は日吉社の境内の各所に設けられた仏教施設の一つで、年二回の彼岸会の他、日常的には大宮彼岸所での薬師法・尊勝法、客人彼岸所での冥道供、十禅師彼岸所での法華八講などの修法に利用されたり、天台座主の拝賀の折りの準備場所、宿所、休息所に利用されたり、天皇や貴族の参籠の施設としても利用された。先の関白の北の政所という身分であれば、当然に彼岸所に参籠したはずであるが、今回の北の政所の参社は非常事態を受けてのお参りであり正面から堂々とできる参籠でないため、身分をやつし、物憑き、宮籠といった身分の低い者に交じって下殿に参籠したのである。平家物語の時代の下殿は庶民の信仰に答えて、宮籠が参籠の手引きをするような空間であった。 平家諸本のうち延慶本と長門本にだけ清盛の父忠盛が白川院のために造進した得長寿院の落慶法要の様子を語る段章がある。そこには地主権現(二宮)の下殿の描写があり、当時の様子を窺うことが出来る。 『得長寿院の落慶法要の日が迫ってきた。天台座主が導師を辞退したため、後釜が見つからない。白川院が「身分が低くても、慈悲があり、徳があり、天下一貧しい僧を導師に迎えたい。」と思っていると、門前に蓑笠を着た僧がやってきて導師を希望する。住まいを聞くと坂本の地主権現の大床の下に住んでいると云う。院は不思議に思いつつ導師に指名した。後をつけさせると、乞食僧は本当に地主権現の大床の下に入っていった。住処の様子は雨皮を引廻らして、絵像の弥陀の三尊を懸ける、仏前の机に焼香散華の匂が薫っている。松の葉をお茶代わりに服し、独言で「蓄えも底をついた。はやく御仏事の日になってほしい。南無山王大師、七社権現。慈悲納受を垂れて、清浄の御善根、修行をなさっておられる法皇を、守護して下さい」とお祈りをした。(略)落慶法要当日、乞食僧はみごとな説教で参集した貴顕を驚かせる。その正体は根本中堂の薬師如来であった。』(延慶本概要) この得長寿院説話によれば地主権現(二宮)下殿には現在のような本格的な舗設はなく、雨露をふせがための雨皮(油紙の雨覆い)を引き回しただけの居所であったと述べられる。成立当初の宮籠の信仰の場であれば、こうした簡素な補設がふさわしい。しかし、簡素ではあっても阿弥陀三尊の掛け軸がかけられ、経机が置かれ、焼香の匂いが薫り、仏式のしつらいが施されている。近世に確認されたのと同じ仏像(仏絵像)の設置や、仏式の信仰が中世の下殿でも行われていたことが示されている。山王権現の床下に住み着く乞食坊主は、長期間下殿に籠もって神仏に祈りを捧げる宮籠であった。長期間にわたる参籠という形態が、住居として住み着くという認識をもたらしたのかもしれない。あるいは実際に住居になっていた可能性もある。「乞食僧の正体は根本中堂の薬師如来であった」と物語が語る背景には宮籠の薬師信仰があったと宮籠のところで述べた。得長寿院説話が平家物語に挿入された背後には薬師を信仰する宮籠か彼らに近い人々の関与があったものと推測する。ただ宮籠の信仰はそれほど整備されたものではなく、薬師信仰・観音信仰・地蔵信仰・不動信仰・山岳修験道など、現世利益に結びつく様々な信仰が雑多に混じり合ったものであり、それも時代の趨勢により移り変わっていったもので、平家物語に「願立」説話や「得長寿院」説話が持ち込まれた背景の一つには薬師如来の信仰、それもきわめて身分の低い者立ちが信じる庶民信仰としての藥師信仰があったものと考える。 |

|