|

1.あやしの乞食非人

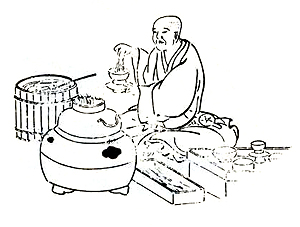

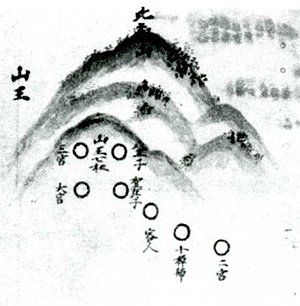

北の政所が我が子師通延命のため七日間日吉社に参籠し、心中に立てた立願の第三は「宮籠に交りて宮仕え」するというものであった。この立願に登場する宮籠とは一体何者か、平家物語諸本で語られる宮籠を見てゆくこととする。 延慶本ではこの立願に対して山王権現は『大殿の北政所程の人を、宮籠の者に並奉らむ事叶まじ』と言い、北の政所と宮籠の間には非常に大きな身分差があることが示される。覚一本の同様の箇所では『下殿に伺候するもろもろのかたは人』『あさましげなるかたはうど』などと記され、あさましい片端者という差別用語が浴びせかけられる。仏教の因果応報の考え方で言えば、前世の悪行の報いが現世に発現し、そうしたあさましい姿になったということになる。一遍上人絵伝に描かれる、天王寺や東市道場にたむろする片端者・らい病者・乞食の群れを想像するとよい。平家物語と同様の内容を持つ日吉山王利生記「願立」記事では『八王子の下殿に宮籠などいふあやしの乞食非人』と記され、宮籠が非人身分の者で、乞食と同様の者と扱われている。それを裏付ける形で盛衰記では宮仕えの内容が『唐崎より白砂を千日運て進せんと也』と具体的に述べられる。唐崎より運ばれた白砂は、日吉境内のキヨメのために撒かれる。キヨメは非人の所役奉仕であった。それ故、関白師通の母親が非人の「宮籠の者に並べ奉らむ事、叶まじ」(延慶本)「命を捨て給ふ程の御事也』(盛衰記)と述べられるのである。 丹生谷哲一氏によれば「門葉記」貞和四年(1348)条に、日吉の客人宮の彼岸所で修された足利直義の四十二歳重厄祈(厄払いの祈り)の記事があり、冥道供(閻魔大王に罪の消滅と長寿を祈願する供養法)の仏供施行において、宮籠・猿丸・穴太散所らが非人施行の対象となっていることを指摘され、彼らを広義の非人に属するものと指摘しておられる。また同氏によれば日吉と同じ山門の勢力下にあった祇園社の境内には片羽屋御子・片羽屋衆とか呼ばれていた神子の宮籠がたむろしており、境内の片羽屋通夜所と呼ばれる片流れの粗末な小屋に住み、口寄せの御子をしていたという。「祇園執行日記」による宮籠の諸役奉仕は次のようなものであった。 ・掃除:宮籠が属する片羽屋の座は正月朔日の大神供の時「庭上掃除之役」を勤仕するのが役であった。犬神人とよく似ており、掃除役(キヨメ)が共通する役であった。盛衰記の「宮篭に相い交りて、唐崎より白砂を千日運んで進ぜん。」というのも境内のキヨメを意味するものと思われる。 ・輿かき:祗園執行の出御時の輿かき人夫。 ・神楽:女性の宮籠もおり、巫女として将軍家の正月の神楽を奏した。宮仕・専当・承仕などの妻となっている者も見かけられる。宮籠の中にも身分差があり、祗園の宮籠の中では片羽屋御子が一段と低く見られ、神楽料も一番少なかった。本御子=廊の御子とは明確に区別された。 ・製茶:宮籠は茶の調整に従っていた。焙炉で茶を焙じていた宮籠はやがて茶売りを営むようになり、洛中洛外図に描かれた祇園社頭の一服一銭は宮籠の末裔ではないかと、丹生谷氏は指摘しておられる。日吉祭禮の未の日の神事で、大政所に据えられた神輿に供御を調進し、奠茶するのは祇園の宮仕であったことも、宮籠と茶の関係を考えさせられる。 ・処刑:罪人の罪をキヨメる非人の所役である。 祗園社の宮籠は庭上掃除、輿かき、神楽、供茶、処刑などの所役に奉仕する巫覡であり、片羽屋通夜所に籠もって、中世社会で罪・穢と考えられていた重病・不具をキヨメル諸役を生業とする者達であり、乞食施行の施しを受ける者ゆえに、祗園社の宮籠もまた非人の一種とみられていたと位置づけておられる。祗園社の宮籠の諸役に神楽とあるように、宮籠の生業は巫覡であった。彼らは庭上掃除、輿かきなどの諸役を務める見返りに、境内におけるハライや口寄せと言った独自の宗教活動を認められていた。 |

*Ⅳ-1:丹生谷哲一「検非違使」中世のけがれと権力

|

|

2.宮籠の見る夢

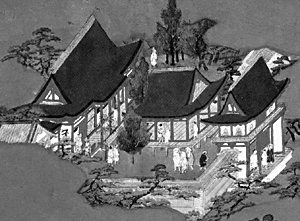

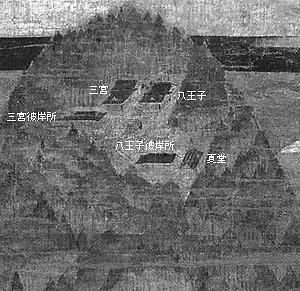

日吉社には祗園社と同様に廊の神子と呼ばれる正規の巫女がいた。廊とは社殿の回廊のことで、この上に上がれる資格がある御子という意味である。廊の上下は大きな身分上の差別があったことは朝廷の事例を考えても理解できる。宮籠は回廊の上に上がることを許されなかった。廊の巫女は小谷祓いや日吉祭礼の時、神の声を聞く者として神輿に寄り添った。強訴で神輿が動座する時も神輿と共に行動し、神輿が洛中で振り捨てられた場合も、神輿の傍を離れなかったという記録がある。しかし、廊の神子の巫覡としての働きは、神事儀式に参加する神子としての働きが主なものであり、神がかり、口寄せなど霊的な機能を発揮する神子としての能力は失いつつあり、宮籠や童御子・物憑きが取って代わっていた。そのような事情が「願立」から読み取ることができる。 長門本の独自挿話に、師通の死後、願立の効果がなかったとして、法華問答講を取りやめたことに山王権現が怒り、師通を八王子山の盤石の下へ閉じ込め苦しめる場面があり、師通の死霊が宮籠に取り附いて名を明かし、苦しみを打ち明ける。宮籠が死霊の口寄せをする巫覡であることがこの挿話で示されている。死霊の口寄せをする巫覡というと東北の「いたこ」や沖縄の「ゆた」ぐらいしか思い浮かばないかもしれないが、現在でも日本各地にこうした口寄せの巫覡は多数存在する。宮籠は古代より現在に至る死霊の口寄せをする巫女の系譜につながっている。 四部本には『我が一期の間は、宮龍りに相伴ひて、宮仕へ白すべし。』『此の事、七社権現より外は知る人無きを、伴ひける宮龍りも恠しき輩一人も無し。』とあり、北の政所は宮籠を伴って参籠している。日吉社には宮籠を導師として、祈願のため参籠する作法があった。この参籠には北の政所以外にも多くの参籠者がいることが記されている。宮籠という名もこの参籠という形態に由来するものと考えられる。参籠する場所は『我が下殿に参籠』(長門本)『したどのに候もろもろのかたは人にまじはて』(覚一本)と言うように「下殿」または「したどの」と呼ばれる空間である。祗園社にも片羽屋通夜所という宮籠が参籠する粗末な片流れ屋根の小屋がある。片羽屋通夜所という名前から推測できるように、そこでの参籠は夜を徹しておこなわれたのであろう。北の政所は子息師通の犯した禰宜射殺という罪を謝罪し、山王権現にたたりを停止してもらうために日吉社に参籠した。ツミは祓い清めることで浄化される。夜を徹して祈祷を行い、明け方の夢の中で神の示現を受ける夢占の方法が取られたのであろうか。その夢も、夜半の御子童の憑依託宣で無残に破られるのである。 日吉社であるから、このように神式の参籠をしてのお祓いと考えてもよいのであるが、「下殿」は社殿の床下にありながらきわめて仏教色の強い空間で、伴われた宮籠も僧体であったとおもわれる。仏式の儀式を行い、籠もった日数が七日間であることなどを考慮すると、藥師悔過と呼ばれる懺悔の儀式を行ったのではないかと想像してみたくなる。その理由は延慶本・長門本の冒頭据えられた清盛の父忠盛の出世のきっかけとなった得長寿院造進の独自挿話である。得長寿院の落慶法要の導師に抜擢された地主権現の下殿に住む老乞食僧は宮籠を彷彿とさせる聖で、落慶法要の後、その正体が根本中堂の薬師如来であったことが明らかにされるという話で、白河天皇の信仰の清さと薬師如来の果報の目出度さを礼賛する物語となっている。この独自挿話の物語形成に宮籠か、彼らに近い人たちの関与を感じさせるエピソードであり、それらの人々が、得長寿院落慶法要という藥師信仰の色の付いた物語を延慶本編纂者の所へ持ち込んだのであろう。日吉の宮籠は藥師を信仰する人々であったのではないか。「願立」という挿話も宮籠の関与が色濃い物語である。そうしたことに想像をめぐらせると、下殿で行われていた北の政所の参籠は、山王権現のたたりを納めてもらうため、子息師通の悪行を懺悔する藥師悔過の修法を夜を徹して行っていたもので、北の政所が心中に様々な願を立て、宮籠が藥師経の読誦や悔過行を修したのではないだろうか。庶民における藥師信仰は自らが前世・今生で犯した罪を懺悔し、罪を祓い清めることで治病・延命を祈誓する信仰であった。罪の懺悔には厳重な物忌みや苦行が伴った。それが守られないとき、藥師はきびしいたたりをもたらすと信じられた。そうした庶民信仰の担い手の一角に日吉の最底辺にいた宮籠が関与して、薬師信仰の物語が平家物語の一部の挿話に思いがけなく登場する背景となったのではないだろうか。そのような想像をめぐらせてみることも平家物語を楽しむ方法の一つである。

|

*Ⅳ-3:脇田晴子「中世京都と祇園祭」疫病と都市の

|

|

3.藥師信仰のマジカルミステリー

藥師信仰のことを少し説明する必要がある。藥師如来像は日本各地で数多く作られ、阿弥陀像に次いでたくさん現存している。しかし、有力宗派の本尊とならなかったため、現在の仏教界では影が薄い。また都市部の民間信仰においてはかって多くの祠があったにもかかわらず、近代医学の発展と共に役割が交代し、同様の現世信仰である稲荷・地蔵信仰に比しても影が薄い。しかし、地方ではそれこそ数多くの薬師堂が現存し、医薬の仏様・縁結びの仏様・延命の仏様として熱心に信仰されている。おおよそ中央における藥師信仰と庶民・地方における藥師信仰はその本質を異にしているように思われる。五来重氏は藥師信仰をおおまかに中央の国家鎮護の信仰と、庶民の藥師信仰に分類し、後者をさらに山の藥師と海の藥師に分類している。海・山の藥師信仰は仏教が日本に公伝される以前に大陸からもたらされ、修験者や聖といった人々に信仰され、それらが中央・地方を含む日本の藥師信仰のルーツとなったと言う。 藥師信仰は、藥師が菩薩であった時代に立てた十二の願がベースとなっている。それは第一に光明偏照と呼ばれる衆生を悟りの世界に導く本願が基礎にあり、その悟りの境地へ入るための修行や祈りの障碍となる病や身体の不具を取り除こうとする願であった。それが中国に入った段階で世俗化され、前世の罪を懺悔すれば罪は除かれ、病が取り除かれると変容し、もっぱら医薬の仏としての現世利益のみが強調される様になった。我が国の中央における藥師信仰はよく知られているように天武天皇の発願による薬師寺の建立頃から始まる。その信仰は中国の影響の下、もっぱら現世利益信仰であり、天皇の不予や疫病・旱魃の発生など国家経営を揺るがす凶事が発生したとき、天下太平を祈る仏として祀られたのである。国家がこのような凶事に陥るのは国政に携わるものが罪や穢れを犯したためであり、それを代理人である僧侶が藥師に懺悔して罪を清め、穢れを祓って国家の安泰を祈誓するのである。いわば仏教版の祓え・清めであった。国分寺の多くが薬師如来を本尊としているのはこの国家鎮護のための藥師悔過を行う本尊として祀ったためである。このように朝廷の手により全国に展開した国分寺における藥師悔過の行事が、地方の庶民の藥師信仰に大きく影響を与えた様に思われる。 近江湖北は村落の修正会・修二会である薬師や観音を本尊とする「おこない」が特別多く残っている地方である。それらの祭りは、堂守・頭屋と呼ばれる祭りの主催者が一年間きびしい精進潔斎を行うことからはじまる。彼らは四つ足を食さず、葬式や出産の穢をさけ、肥料などの汚物にも触れないという厳格な精進潔斎を行う。村人の犯した罪や穢の悪報が村に災いをもたらすと考えられ、新しい歳の豊作と共同体の安全を脅かすものと考え、共同体の罪や穢を祓う必要から、堂守や頭屋は村人全体の代理人として薬師堂に籠もり、精進潔斎をして本尊である薬師如来に悔過をおこない、村人の犯した罪の祓え清めを行うのである。その意味では、村人に替わって堂守・頭屋らの行為は代受苦としての行為であり、先述した国分寺の悔過行が、為政者に替わって僧侶が散華を行う代受苦の構図に似通っている。祭りに先立ち堂守は火を鑽り出し、その火でもって灯明を捧げる。頭屋では水垢離した男達の手で藥師の象徴として鏡餅を搗く。餅を蒸す火もこの鑽り出した火で行われる。また餅玉(まゆ玉)や紙で作った花を作り、村の豊作と安全を願う初春の祈りを美しく飾り立てる。これら年間を通しての厳しい精進潔斎や悔過行は東大寺修二会の練行衆の苦行と通じるものがある。また祭りの前日に堂守が祠の鍵を開け、火を鑽りだすのは東大寺の堂童子の役割そのものである。鏡餅や餅玉・造花による荘厳や灯明の献火は全国で行われている山の神・田の神への新年予祝神事の装飾そのものであり、東大寺の「花拵え」「燈心揃え」にも通じるものである。藥師信仰は仏教信仰的要素、神祇信仰的要素、山岳修験的要素が相互に入り組んでおり、単線的に山岳信仰が中央の仏教界に影響を広げ、庶民信仰にひろがったとばかり言えないものを感ずるのである。 庶民信仰における山の藥師は、もともと山頂近くの祠に祀られていたものが、後年信仰する人々の手で山麓におろされ、大きな寺院に発展したような事例が多い。海の藥師も、四国霊場のように険しい海岸のがけの下の洞窟に祀られた藥師であったものが、村の祠に収まったりしたケースがしばしば見かけられる。山の藥師は山岳信仰にルーツがある。山の藥師は、山の神と習合し、神の似姿として藥師像が山頂の祠に祀られた。その場所は古来神々が降臨される場所であったり、祖霊が集まる霊場であった場所で、葬送の地であったケースも多く認められる。海の藥師では、海の中から出現したとする縁起を持つ藥師が多く、海上他界信仰がその背景にあるものと考えられる。いずれのばあいも、我が国古来より信仰されてきた祖霊に対する信仰とオーバーラップする。藥師信仰は仏教では本来行わない「霊」に対する信仰を包含している。祖霊のよりくる場所は海中他界(常世の国)であり、山中他界(黄泉の国)と観念されたのであり、そうした祖霊を祀る観念が藥師信仰と融合している。本来の仏教では仏は普遍的な存在であった。しかし、現実の薬師は、何処の薬師は病気平癒に効き目がある、何処/\の薬師は安産に効き目がある、何処/\の薬師は縁結びに効き目があるなど、特定の霊験が個別の仏像と結びついており、普遍としての存在と観念されていない。魂(タマ)が分霊するように、藥師も霊が存在し、無数に分霊しているように考えられている。藥師は仏でもあり神でもあるという境界線を行き来する存在であり、山神や海の神と同様に祟る仏であった。その為に厳重な精進潔斎のもと五体投地の礼拝や行道、断食、水行などの苦行を含む悔過修行が行われ、衆病消除や天下安全が祈願されてきたのである。庶民にとって薬師は単に慈悲深い如来というよりも、祟りを持って懲罰を与える恐ろしい神々と同格の仏と受け止められ、恐ろしい性格の仏であればあるほど、治病や除災にマジカルパワーを発揮し、厳重な精進の下にお願いすれば願いは必ず叶えられる仏と信じらたのである。 藥師悔過とは瑠璃光浄土の主である薬師如来に前世・現世で行った様々な罪を懺悔し、許しを請い、罪を濯ぎ、藥師の導きにより身体を健康にして、悟りを得て来世の成仏に備える行為であった。しかし我が国の懺悔の内容はドストエフスキーの小説で語られるような人間の深層心理に兆す様な深刻な内容を含むものではない。むしろ神祇信仰で数えられる触穢に近いものである。村人の我々はだれも触穢に触れるようなタブーをこの一年おかしておりません、今年も身を慎みますので豊作や家内安全をお願いしますと祈願する。藥師信仰が我が国に伝えられたとき、その信仰を受け入れた人々は悔過を清め・祓えと同じレベルで受け取った。死や出産などの穢に触れるタブーを犯したものも清めによって浄化され、そのことによってもとの正常な状態に復することが出来るという伝統的な神観念と複合したのである。病も一種の穢れであった。薬師如来は病をよく祓ってくれる神であった。藥師は祖霊でもあった。一族を守り、豊作をもたらす田の神・水の神・山の神でもあった。祖霊に一族の繁栄や死後の安泰を祈るように人々は藥師に祈ったのである。藥師信仰は地蔵信仰と同様に、神仏習合が最も深く進行した仏である。否、それ以上に神に取り込まれた仏と言ってもよい。 地蔵菩薩、観音菩薩、不動明王なども同様のパフォーマンスを示した。いずれも現世利益を実現してくれる仏であり、神々とも深く習合している。近世の民間信仰の中では、彼らの方が圧倒的に支持され、藥師の影は薄い。その中であえて薬師如来を宮籠の信仰として取り上げたのは、日吉社の信仰環境を考えたからである。天台という宗教のルーツは山岳信仰であり、根本中堂の本尊は薬師如来である。大山咋の神を祭神とする二宮(東本宮)の本地も薬師如来であり、宮境内にある十禅師権現は憑依託宣する神としてもっとも宮籠達の影の濃い社殿である。日吉は上・中・下それぞれ七社から構成されているが、この七という数字は藥師信仰と深い関係にある。瑠璃光浄土に住む仏は七つの藥師仏が住み、藥師像の光背に化仏として設置される。建礼門院のお産の場で天台座主覚快法親王が祈祷したのは天台の重要な祈祷法である七仏藥師の法であり、この七仏の像に向かって、昼の間は、大般若経を読み、夜になって薬師悔過を行い安産を祈願した。七名の僧が七七、四十九日に渡って行を行うのである。藥師信仰の世界ではこうした七という数字がキーワードとなっており、中世になると日吉社の七社はこの七仏の垂迹とされ、北斗七星の七つの星になぞらえられ、山王神道書で中心的な役割を占めるようになるのである。 |

*Ⅳ-4:望月信成他「定本仏造―心と形」 *Ⅳ-5:五来重編「薬師信仰」雄山閣

|

|

4.物語の背後に寄り添う宮籠

平家諸本の立願の内味は出入りがあって一定していないが、第一願の「回廊造進」と第三願の「宮籠に相交じっての参籠」という立願はどの本にも入っている。「回廊造進」については多少の異動があるが、おおむね八王子山上の八王子権現から麓の二宮楼門あるいは十禅師境内までとなっており、十禅師が二宮境内に鎮座することからどの祈願もおおむね同内容と判断してもよいものと考える。参籠の場所は諸本で異なるが、いずれも宮籠と交わっての参籠という設定になっている。宮籠と交じっての宮仕えの中味は許しを求める神への祈りの傍ら、盛衰記の「唐崎より白砂を千日運て進せん」というような境内の清め、清掃などの雑事に従事することにあったものと考える。平家物語諸本の編纂者が様々な立願を採用する中で、この二つは外されることなく諸本に採用された。この二つのうち第三願は宮籠にとって外すことが出来ないのっぴきならない祈願だった。そう考えることが許されるだろう。四部本の十禪師が童神子に取り付き託宣する場面を掲載する。 『(北の政所は)物付(物憑き)共の中に間隔て在しけるが、不思議なりける事は、出羽の羽黒より、身吉と云ふ童神子一人、上りて御社に龍りたりけるが、俄に大庭に狂ひ出でゝ、一時計り舞ひ肘摩て絶入すれば、宮龍りも参詣の人も、「呼は何事にか」と驚き騒ぎて、奇特の思ひを成しけるに、彼の童神子、生き出でゝ申しけるは、「我に十禅師権現乗り居させたまへり。其の放は、大殿師実・北の政所、此の七箇日の間、御子関白殿の御事を嘆き白させたまふ。御心中に三つの御願有り」とて、彼の御意趣一つも違へず、一々に之を申す。此の事、七社権現より外は知る人無きを、伴ひける宮龍りも恠しき輩一人も無し。』 部分は北の政所を取り巻く人々の描写となっているが、すべて宮籠が紛れ込んでおり、宮籠の視点から見た状況の進行が描かれている。北の政所に寄り添い、彼らの視点からその世の不思議な出来事が進展する。名波弘彰氏は「願立」が日吉境内にたむろする宮籠によって持ち込まれた可能性を指摘しておられ、宮籠の息づかいが聞こえるようである、と述べられているが、その通りである。宮籠は死者の口寄せや、山王権現・十禅師権現が乗り移って行う託宣を行う御子であった。廊の神子が神楽などの儀式神事しかできなくなってゆく中で、宮籠は日吉社の古代からの神秘的呪術を伝え、信者を引きつけるのに大きな力を持っていくようになった。 脇田晴子氏は中世後半期の祇園社の宮籠について分析を行い、祇園社に隷属するのではなく、坐組織を形成し、所役に奉仕することで、境内での宗教活動を保証され、神楽奉納を請負制で行い、その権利の見返りとして上納金を納める宮籠の姿を描いている。また宮籠とは確定できないながら、十七世紀初頭にはスポンサーを見付け、境内に末社を建立し、公事銭を納める見返りとして賽銭を自分のものとする権利がある棚守職や宮守職を願い出る自立経営型の神子が出現する。南北朝頃には、祇園社の廊の神子たちは神楽を舞うだけの存在となり、口寄せなど信者が求める巫覡としての宗教活動はもっぱら宮籠が行うようになり、廊の巫女はやがて社頭から消えて行く。境内だけでなく洛中に出かけて行き、町衆を信者として引き寄せ、スポンサーとして末社建立の資金を出させたのはおそらくこの宮籠の末裔達ではないだろうか。宮籠は民衆が求める呪術信仰という古来からの神社の基本となる機能を担い、大きな力を蓄えていったのである。そうした宮籠達が様々な場面で日吉の境内を揺り動かした。

|

*Ⅳ-6:名波弘彰「師通願立説話と日吉神

*Ⅳ-7:脇田晴子「中世京都と祇園祭」疫病

|